学会長挨拶

農業施設学会は,1970年7月に「農業施設研究会」として設立されて以降,建物を伴う農業生産・流通のための施設・設備・システムの学術的な機能化・体系化を志向する研究者,技術者が自主的に運営している学術団体です.設立以来50余年となり,対象である「農業生産・流通のための施設・設備・システム」は様変わりしている場合もありますが,現状に合わせた実学としての社会貢献を学会の使命としています.

学会であるため学術的な側面からの活動が大きな比重を占めますが,現場で生じる問題解決のための研究が多いことも本学会の大きな特徴です.例えば,雪害や風害で倒壊した園芸施設の状態解析に基づいたより強度の高い構造体の開発や,畜産施設で生じる臭気問題の解決に関する研究など,社会貢献に資する様々な学術的研究成果が学会誌である「農業施設」に掲載されています.これまでに発行されたすべての巻号はJ-Stageで閲覧できますので,ご興味をお持ちの場合は本ホームページ経由でぜひアクセスください.

本学会の運営に関わるようになって以降,学会の特徴に基づいた社会貢献を進めていくためには現場に近い皆様の学会活動への参画が非常に重要な要素であると考えるようになりました.これは学会活動によって現場の声を直接聞く機会,あるいは現実に生じている課題を深く理解するための機会創出とともに,現場から遠く離れたように見える研究成果を現実の課題解決につなげることにもつながります.そのためにも,現場もしくは現場に近い位置で活躍されている皆様がより気軽に学会活動に参画できる環境の整備,構築を目指したいと考えています.

本学会の現時点での主な活動としては,前述した学会誌「農業施設」の発行をはじめ,年次大会や学生・若手を対象とした研究発表会の開催,特に優れた研究や技術などに対する表彰,一般の方も参加可能なシンポジウム・セミナーの開催,などが挙げられます.関係する学問領域の研究者,技術者はもとより,関係する現場で活躍されている皆様,本学会の研究成果に関心をお持ちの皆様はぜひ学会活動にご参画ください.

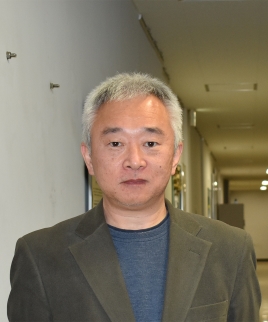

2024年1月 農業施設学会会長 小川 幸春